Cak Nur (Nurcholish Madjid) sebagaimana diungkapkan oleh Budhy Munawar Rachman dalam tulisannya, “Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme; Komentar atas Pikiran H. Agus Salim” pernah bercerita tentang seorang kiai Gontor yang bercerita tentang percakapan antara K.H. Agus Salim dan Sutan Takdir Alisjahbana. Menariknya keduanya kebetulan sama-sama berasal dari ranah Minangkabau, dan keduanya sangat cerdas serta terpelajar (Rachman, 2004: 45).

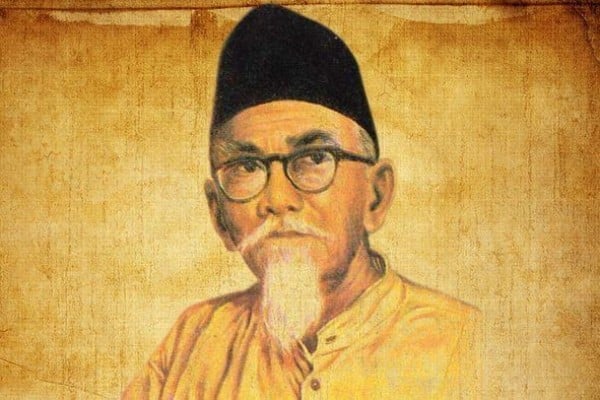

K.H. Agus Salim sendiri waktu itu sudah menjadi orang tua dan sudah haji, selain itu juga seorang tokoh Islam yang sangat disegani. Sedangkan Sutan Takdir Alisjahbana adalah seorang pemuda yang sangat mengagumi pemikiran renaisans Barat, dan kritis terhadap agama. Pada suatu momen pertemuan, K.H. Agus Salim digugat oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Ia berkata, “Saya heran melihat Pak Haji ini, mengapa kok masih shalat. Bagi saya shalat itu tidak masuk akal”.

“Maksud kamu gimana?” tanya K.H. Agus Salim.

“Ya, saya tidak mau terima sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak dapat dibuktikan.”

“Oh, begitu. Baik. Kamu ‘kan orang Minang seperti saya, dan sekali-sekali kamu pulang ke ranah Minang, ‘kan?”

“Ya, memangnya kenapa?”

“Nah, kalau pulang kamu naik apa?”

“Naik kapal!” jawab Sutan Takdir Alisjahbana (waktu itu belum ada pesawat terbang).

“Nah, kamu naik kapal itu sudah tidak konsisten, karena begitu kamu ke geladak kapal, maka yang lebih banyak berfungsi itu “percaya”, bukan “tahu”. Percaya bahwa kapal itu pergi ke Padang dan tidak belok ke Pontianak, percaya bahwa nanti mesinnya tidak macet, percaya bahwa kapal itu tidak pecah, atau karam, pokoknya semuanya percaya. Dan untuk itu semua kamu tidak menunggu sampai paham. Kalau kamu menunggu sampai paham kamu harus pelajari dulu kapal itu, baru naik kapal, dan itu mustahil!” kata K.H. Agus Salim kepada Sutan Takdir Alisjahbana.

Sejenak Sutan Takdir Alisjahbana agak terdiam dan termenung dibuatnya. Lalu dia lanjutkan lagi, “Kalau kamu konsisten dengan cara berpikir seperti itu, kalau kamu mudik ke Minang itu harusnya kamu berenang. Dan mekanisme berenang itu belum tentu kamu pahami. Taruhlah kamu sudah paham, nanti berenang menyeberangi Selat Sunda yang di situ terkenal sekali gelombangnya, dan nanti kamu akan diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Pada waktu itu kamu perlu pegangan, dalam keadaan putus asa mencari pegangan, ranting pun kamu pegang. Untung kalau ketemu balok yang besar, yang bisa mengambangkan kamu, tapi kalau tidak, ranting pun kamu pegang.”

Itulah metafor K.H. Agus Salim tentang “iman” atau menaruh percaya kepada Tuhan untuk melawan logika ateisme. Kiai Gontor itu lalu mengatakan bahwa sebetulnya Sutan Takdir Alisjahbana dulu tidak percaya kepada agama, karena dia memang sangat rasional, seperti terlihat dari gugatannya terhadap K.H. Agus Salim itu. Baru belakangan dia sudah mulai percaya. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Buya Hamka, karena Sutan Takdir Alisjahbana telah menemukan lailatul qadr, yakni ketika tiba-tiba menyadari bahwa hidup ini ada kelanjutannya, karena dia menghadapi satu persoalan yang dia sendiri tidak dapat memahaminya (Rachman, 2019: 4545).

Cak Nur kemudian menceritakan bahwa kisah itu sendiri terjadi di Italia, yakni ketika pesawat terbang yang ditumpangi Sutan Takdir Alisjahbana mengalami kecelakaan dan dia selamat. Dia merasa tidak dapat menjelaskan bagaimana dia bisa selamat dari kejadian tersebut. Walhasil, peristiwa itu menjadi suatu momen transformasi dari seluruh hidupnya. Dia menemukan sesuatu yang baru, yang membuatnya seakan-akan dilahirkan kembali (Itulah lailatul qadr dalam arti mistisnya).

Hal itu dibuktikan dalam beberapa ceramahnya, Sutan Takdir Alisjahbana semakin banyak bereferensi kepada agama. Ketika dia menyebut dirinya seorang Renaisans, ujung-ujungnya dia mengacu pada averoisme atau Ibn Rusyd. Pernah dalam satu kali dia secara simplistis sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya Barat itu maju karena Islam. Oleh karena itu, penjajahan oleh Barat terhadap Timur sebetulnya adalah penjajahan oleh Ibn Rusyd terhadap al-Ghazali (Rachman, 2004:46).

Sebabnya, Ibn Rusyd mengembangkan rasionalitas, sedangkan al-Ghazali mengembangkan intuisi. Jadi, intuisilah sebetulnya yang kalah oleh rasio. Dan itu, kata Sutan Takdir Alisjahbana menjadi simbol kalahnya Timur oleh Barat. Terlepas dari simplifikasinya yang tidak tanggung-tanggung itu, sebenarnya itu mengindikasikan apresiasinya Sutan Takdir Alisjahbana kepada agama, terutama kepada Islam versi Ibn Rusyd.

Daftar Bacaan:

Rachman, Budhy Munawar. “Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme; Komentar atas Pikiran H. Agus Salim”, dalam H. Agus Salim (1884-1945) Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme. Ed. St. Sularto. Jakarta: Gramedia, 2004.

Rachman, Budhy Munawar (Ed.), Karya Lengkap Nurcholish Madjid; Keislaman, Keindonesiaan, Kemordernan, Jakarta: Nurcholish Madjid Society (NCMS). 2019.