Wajar dong ketika dialek Jakarta menjadi ukuran pemakaian bahasa Indonesia yang banyak diakui masyarakat kita. Bagaimanapun, Jakarta sebagai ibukota negara menjadi sangat dominan, karena ia memiliki ciri khas dalam beragam gaya dan cakapnya. Pada gilirannya, gaya dan cakap Jakarta akan ditiru oleh gaya penulisan sastra mutakhir di seluruh wilayah Indonesia. Sadar atau tak sadar, opini yang saya tuliskan ini juga kena pengaruh dari dialek-dialek ibukota juga. Apa boleh buat.

Bisa saja dikatakan sebagai dialek “Melayu Jakarta” yang terus menyerambah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda (1928). Tak terkecuali Banten yang dihuni oleh mayoritas penduduk dengan etnis yang kompleks, misalnya Sunda, Jawa, Betawi, bahkan Cina yang melebur dalam kesatuan dialek yang akhirnya Jakarta-Jakarta juga sebagai patokan dan tumpuan utamanya.

Untuk itu, jika seorang Hafis Azhari menulis karya-karya sastranya dengan menggunakan dialek Jakarta, hal tersebut bukan sekadar bereksperimentasi, tapi merupakan pengakuan dan kesepakatan publik yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Di sisi lain, juga tak bisa dikatakan sebagai variasi dalam gaya penulisannya untuk wilayah tertentu, baik Jakarta, Banten dan sekitarnya. Tapi, semua itu merupakan proses sanering dan akulturasi budaya yang telah matang dan dewasa, dan telah berlangsung selama beberapa dekade diikrarkannya kesepakatan bahasa Melayu Tinggi (Jakarta) sebagai bahasa nasional kita.

Coba kita perhatikan beberapa karya sastra yang akhir-akhir ini ditulis Hafis, salah satunya Kabar Kematian Seorang Pujangga (litera.co.id), kita dapat menemukan dialek Jakarta yang santer dalam dialog-dialog para tokohnya, seperti kata “ngotot”, “apa iya, Fatia?”, “kami udahan”. Kemudian, cerpen Wafatnya Politisi Tua (nusantaranews.co) seperti pada kata “biarin”, “lantas”, “cari perkara”. Lalu, pada cerpen Pelajar dari Banten (kabarmadura.id) terdapat kata-kata “enggak nanya”, “celetuk”, “iya dong”, “bocah ingusan” dan seterusnya.

Begitu pun dalam dialog-dialog tokoh yang tercermin dalam novel-novelnya, misalnya dalam Perasaan Orang Banten terdapat kata-kata berikut ini: “Jangan begitu dong”, “taik kucing”, “nggak penyakitan”, “capek”, “minggat”, “rasain tuh” dan seterusnya. Lalu, dalam novel Jenderal Tua dan Kucing Belang, kita juga menemukan kata “sewot”, “cocot kamu”, “uring-uringan”, “mencak-mencak”, “mentang-mentang”, “sembari”, “agak mendingan”, “terenyuh”, “pada ngumpul”, “ogah”, “berlagak sok pahlawan” dan lain-lain.

Dialek-dialek Jakarta berserakan tak mungkin dihindari. Ia juga tak bisa dikatakan “menyusup masuk” ke dalam sastra Indonesia, tapi – menurut Hafis – sudah menjadi keharusan sejarah bahasa kita yang terus menggelinding, membumi dan mengindonesia. Hal serupa sering kita temukan pada cerpen Eko Darmoko, misalnya Malaikat Pencabut Nyawa. Dia menggunakan kata “nyelonong“ dan “ngacir” yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut “keluar dengan cepat”. Tak terkecuali karya Joko Pinurbo melalui bukunya, Berguru pada Puisi. Ia pun memakai istilah “keki” yang berarti kesal dan dongkol. Di sisi lain, kita temukan juga dialek Jakarta pada Gde Aryantha Soethama, melalui cerpen Belukar Pantai Sanur. Gde yang jelas-jelas wong Bali itu menulis kata “ngumpet” yang mestinya ditulis “bersembunyi”.

Satu maupun dua kata dari dialek Jakarta atau serapan bahasa Betawi, mungkin akan dianggap mengganggu bagi generasi Pramoedya, Mangunwijaya, Ahmad Tohari maupun Kuntowijoyo, tetapi bagi generasi A.S. Laksana, Benny Arnas, Djenar Maesa, Hafis Azhari maupun Ayu Utami, dipersilakan asyik masuk dan gak apa-apa, yang penting enak didengar dan dirasakan. Kata-kata itu malah terasa adem, nyentrik dan menyegarkan. Biar sengotot apapun orang-orang Kompas atau Tempo mengkritiknya. Sah-sah saja, sebodo amat.

Tidak kalah rame dialek Jakartanya dengan karya Eka Kurniawan. Padahal, dia penulis kelahiran Tasikmalaya (tanah Pasundan). Lihat saja dalam salah satu cerpennya “Penafsir Kebahagiaan” kita akan ketemu beragam istilah berseliweran: “”gimana”, “rampung”, “lagian”, “malahan”, “keberatan”, “romanmu dungu”, dan lain-lain. Begitu pun tulisan wanita Sunda kelahiran Bogor, Ayu Utami yang karyanya berkali-kali dicetak Gramedia, misalnya dalam “Terbang”, sebuah cerpen berkelas elit yang mengawang-awang di atas langit. Di sana, masih kita jumpai kata-kata “grogi”, “motret”, “nyengir” dan lain-lain.

Jadi, biasa-biasa saja kalau darah Betawi atau Melayu Tinggi yang berpusat di ibukota Jakarta, selalu menyeringai dalam bahasa dialek yang kita gunakan sehari-hari. Terlebih dalam karya-karya prosa yang digoreskan oleh kaum sastrawan selaku manusia-manusia jenius yang berada di baris depan dalam mendakwahkan kita semua sebagai makhluk berkomunikasi (al-hayawan an-natiq). Kecuali, jika karya sastra itu bernuansa takhayul, yang dihasilkan dari dialog-dialog dengan makhluk halus atau jin ifrit, genderuwo atau bebongkong. Sah-sah saja Anda memakai isyarat, serta menolak bahasa sebagai alat dan sarana berkomunikasi.

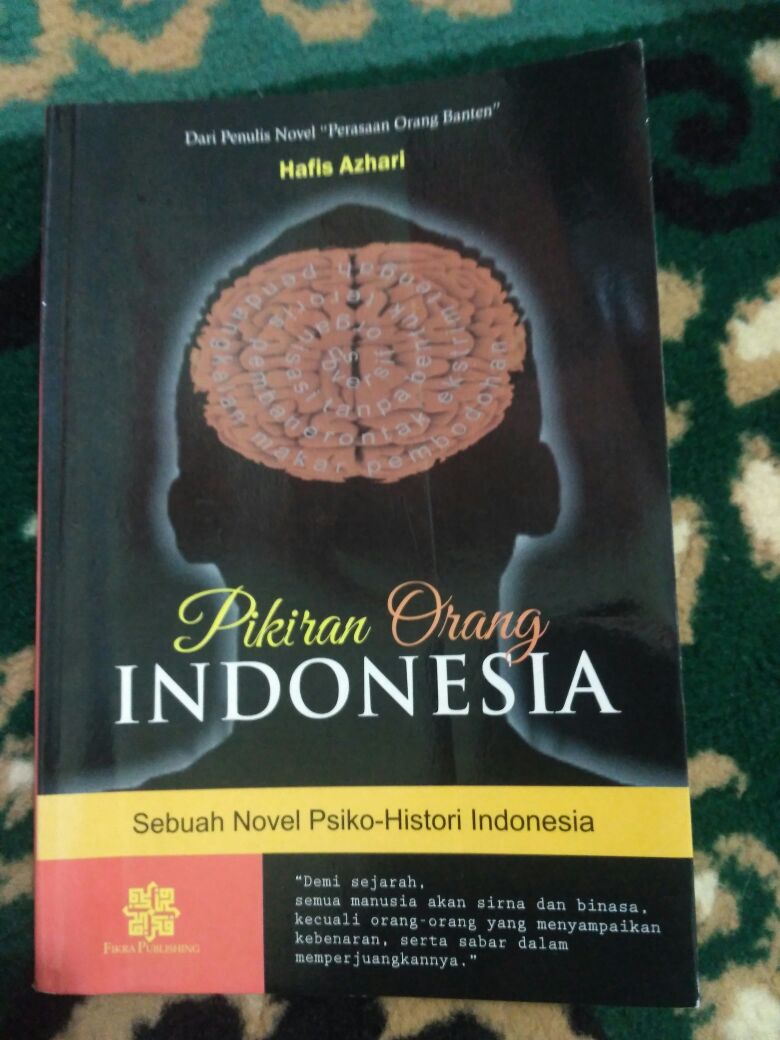

Karya-karya para sastrawan kita, misalnya Pikiran Orang Indonesia (Hafis Azhari) seakan disadari betul oleh penulisnya tentang apa-apa yang hendak dicapai bagi kemajuan budaya dan peradaban bangsa. Nilai-nilai estetika, termasuk pilihan-pilihan diksi perlu dicermati dan diperjuangkan seoptimal mungkin. Namun, di atas semuanya itu, ada pilihan etika yang akan mengarahkan pembaca pada moral massage yang baik. Di sinilah kualitas dan keabadian suatu karya sastra akan teruji dan dipertaruhkan.

Karenanya, melalui karya sastra yang baik, penulis mesti menyadari tugas kekhalifahannya untuk mengajak sesamanya di jalan kebaikan, serta mencegah kemungkaran. Kecuali, jika sang penulis bersikukuh pada pendapat, bahwa seni hanya diperuntukkan bagi seni, hinaga ia terus mengarang-ngarang semaunya dengan dalih “kebebasan berekspresi”. Ungkapan itu berpangkal pada kebebasan berpikir yang dijadikan satu-satunya metode yang dipakai penguasa Orde Baru, untuk menggiring orang-orang pada habitatnya, sampai-sampai mengantarkan para ahli warisnya kepada ideologi binatang-binatang buas.

Melalui karya sastra yang baik, rakyat Indonesia harus dididik agar menjadi cerdas dan bermoral. Sebab, menjadi naïf dan absurd bagi seorang sastrawan, jika ia ingin melepaskan diri dari kodrat kemanusiaan dan keindonesiaannya. Sastrawan Indonesia perlu menyadari bahwa keterpanggilan itu bukan berarti mengisolasi diri dalam biara, atau beritikaf di tempat-tempat peribadatan yang eksklusif.

Wilayah sastra, yang kemudian diakui dan dilegitimasi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, adalah dunia unik bagi orang-orang jenius yang aktif menekuni bahasa. Mereka terus berikhtiar dengan kekuatan bahasa, serta berani mengorbankan ruang dan waktu untuk masuk ke dalam iklim kegilaan menekuni bahasa. Sangat jarang orang yang diharapkan mampu memiliki ketekunan menggeluti bahasa, seperti halnya tidak semua orang memiliki ketabahan berhadapan dengan rumus-rumus matematika, ekonomi atau angka-angka dalam fisika kuantum. Namun, para sastrawan kita terus melaju, dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing hingga mencapai era milenial saat ini.

Goresan pena dari tangan sastrawan yang baik, akan lebih nyaring suaranya ketimbang suara-suara para malaikat di ketinggian langit. Tetapi berhati-hatilah, karena dakwah yang menggiring manusia ke dalam anarki dan permusuhan, juga lebih hebat dampaknya ketimbang kekuasaan binatang-binatang buas di hutan belantara (asfala safilin).

Para sastrawan yang baik (ternasuk jurnalis) akan menguasai tips-tips maupun teknik yang bagus untuk mempersembahkan amal baiknya ke ranah publik. Mereka terus berupaya menggerakkan revolusi bahasa dan sastra, hingga sampai pada keyakinan, sehebat apapun ide dan gagasan dalam pikiran, jika seseorang tak punya kecakapan dan kejeniusan menuangkannya ke dalam teks dan bahasa yang baik, maka ide-ide besar itu akan hilang dan menguap, seiring dengan batas-batas usia manusia.

Untuk itu percayalah, bahwa karya sastra yang lahir berdasarkan hati, dan dengan dialek-dialek yang merakyat, ia akan menciptakan benteng pengamannya sendiri. Meskipun, ia hanya akan nyambung dengan pikiran-pikiran manusia yang mau menggunakan akal sehat dan hati nuraninya dengan baik. ***

https://alif.id/read/mchl/novel-hafis-dan-dialek-jakarta-b246926p/