Beberapa tahun belakangan masyarakat Indonesia kian lekat dengan istilah literasi, gerakan literasi, komunitas literasi, pegiat literasi, dan sejenisnya. Demikian juga program dan kegiatan literasi makin merambah pelbagai kalangan masyarakat dan sektor pemerintahan.

Berbagai lembaga pemerintah pusat – antara lain Kemdikbud Ristek, Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan-intensif dan masif mengembangkan dan melaksanakan gerakan atau kegiatan literasi.

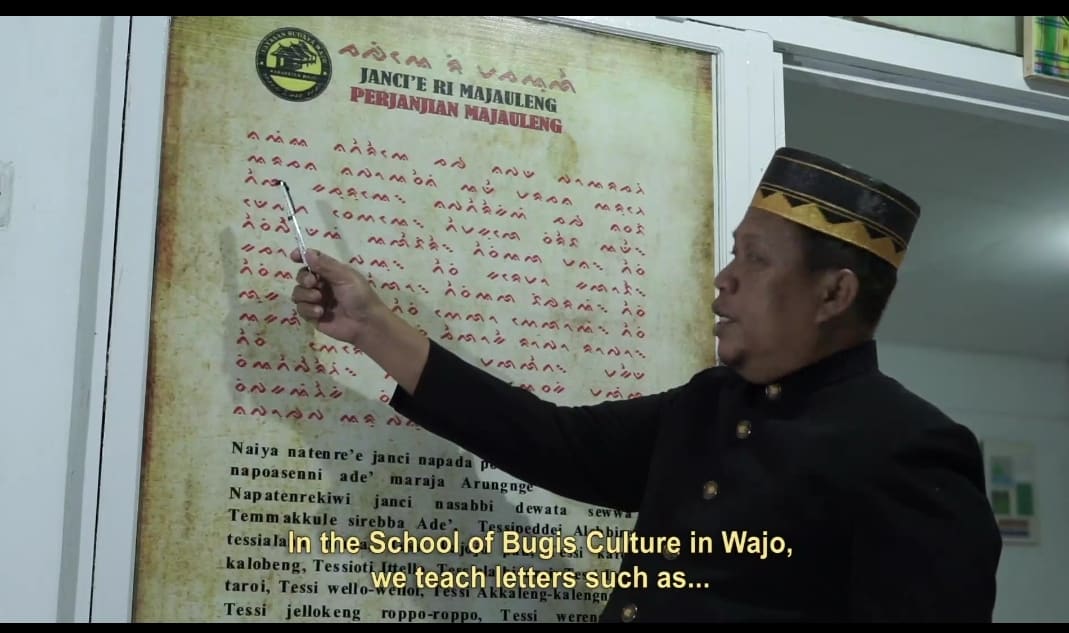

Namun, apa sebenarnya makna literasi? Literasi tidak hanya memuat baca, tulis, dan hitung. Literasi juga tidak terbatas pada aksara latin, seperti yang diketahui dan dipahami selama ini.

Survei dari Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019 menjelaskan, jika tingkat literasi Indonesia pada penelitian di 70 negara itu berada di nomor 62.

Relevankah survei tersebut, mengingat Indonesia begitu kaya dengan literasi keragaman budaya.

Beberapa waktu lalu Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (ILUNI- FIB) menggelar serangkaian acara bertajuk Festival Bulan Juni, satu di antaranya membahas tentang hal tersebut.

Dua narasumber adalah pakar literasi, Prof. Djoko Saryono dari Universitas Negeri Malang dan Prof. Melani Budianta dari Universitas Indonesia. Acara dipandu moderator Inaya Wahid.

Prof Djoko menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diketahui dan disadari bersama terkait pengertian literasi. Semua asumsi tentang literasi yang kini dipahami dan disebarkan bertumpu kepada kemodernan budaya dan peradaban, bahkan kemutakhiran peradaban (digitalisasi).

“Semua asumsi, paradigma, pendekatan, dan lensa pandang literasi datang dari luar ranah budaya dan peradaban Indonesia. Misalnya, politik aksara, konsepsi literasi, dan formula literasi. Tradisi literasi dan budaya literasi yang beratus tahun ada absen dalam konteks tersebut,” ungkap Prof Djoko.

Tradisi literasi lama, kekayaan budaya tradisi literasi lama, dan kapasitas literasi lama tak tampil dalam sorak sorai dan gegap gempita literasi sekarang. Modal literasi dan kapasitas literasi yang dimiliki masyarakat terpinggirkan dan tenggelam.

Masyarakat Indonesia yang terbentuk oleh himpunan ratusan etnis dan/atau kelompok berhadapan dengan dua kerugian besar, pertama kehilangan tradisi lama. Kedua, harus belajar tradisi atau budaya literasi modern.

“Sehingga, literasi dan persepsi dan konsepsi literasi menjadi sangat terbatas, tiba tiba seperti hanya tulisan seperti kotak pandora,” lanjut guru besar UM tersebut.

Oleh karena itu, Prof Djoko menegaskan jika literasi itu hak asasi, karena itu kita mesti memberi ruang pada literasi lokal.

Literasi sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan, sehingga proses itu memungkinkan seseorang mencapai cita citanya. Mengembangkan potensi dan pengetahuan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Pembicaraan tentang rendahnya literasi sebenarnya ironi, padahal sebenarnya Indonesia sangat kaya dan beragam. Dengan menggunakan kekayaan tersebut anak anak Indonesia harusnya bisa membangun kekayaan intelektual, agar tidak mudah goyah dengan arus globalisasi,” terang Prof Djoko.

Prof. Melani Budianta menjelaskan jika di era revolusi 4.0 dan society 5.0 kekayaan dan keragaman budaya Indonesia memberikan ‘isi’ dan daya tawar dalam percaturan global.

Khazanah sastra Nusantara berpotensi menjadi ‘roh’ dan kekuatan budaya untuk membangun citra diri, wawasan luas dan daya kritis.

Ada beberapa siasat yang mesti dilakukan meliputi, pertama, memanfaatkan media digital untuk menyebarkan kekayaan literasi Nusantara. Kedua, melakukan ‘alih wahana’ berbagai khasanah sastra (lisan/tulis) Nusantara.

“Ketiga, memantik partisipasi generasi milenial untuk membaca, memaknai, menghidupkan kekayaan literasi Nusantara dalam berbagai media dengan cara dan gaya mereka sendiri – melalui kerjasama jejaring pemangku kepentingan dengan gerakan akar rumput,” tutur Prof Melani.

Menurut Prof Melani hal perlu digaris bawahi adalah pada pendidikan formal. Rendahnya literasi menunjukkan ‘gagalnya’ (kurang optimalnya) pendidikan formal yang lebih menekankan pada hafalan dan penguasaan bahan pelajaran.

Kurang ruang untuk membaca mandiri, bercerita, mendiskusikan bacaan (bukan salah benar). Muatan lokal seringkali juga hafalan bukan ruang untuk bersentuhan dengan seni budaya lokal).

Sebagai solusinya, perlu dimaksimalkan gerakan literasi kampung atau desa yang mengisi pendidikan informal. Di samping itu melakukan dukungan pada kegiatan literasi berbasis kampung/desa karena desa/kampung adalah lumbung budaya Indonesia.

Perlu juga membangun jejaring dukungan berbagai pemangku kepentingan untuk gerakan literasi budaya.

Dan yang terakhir, membuka ruang-ruang diskusi untuk generasi muda melalui berbagai platform tentang persoalan sumberdaya alam, lingkungan dan budaya di sekitar mereka.

“Diskusi bisa langsung dimotori dan diinisiasi oleh komunitas,” imbuh guru besar Universitas Indonesia tersebut.

Pada dasarnya, literasi nusantara begitu kaya dan melimpah. Sehingga hal itulah yang mesti dimaksimalkan, literasi tidak hanya bertolak pada aksara latin, tetapi kekayaan dan budaya nusantara perlu dianggap sebagai literasi.